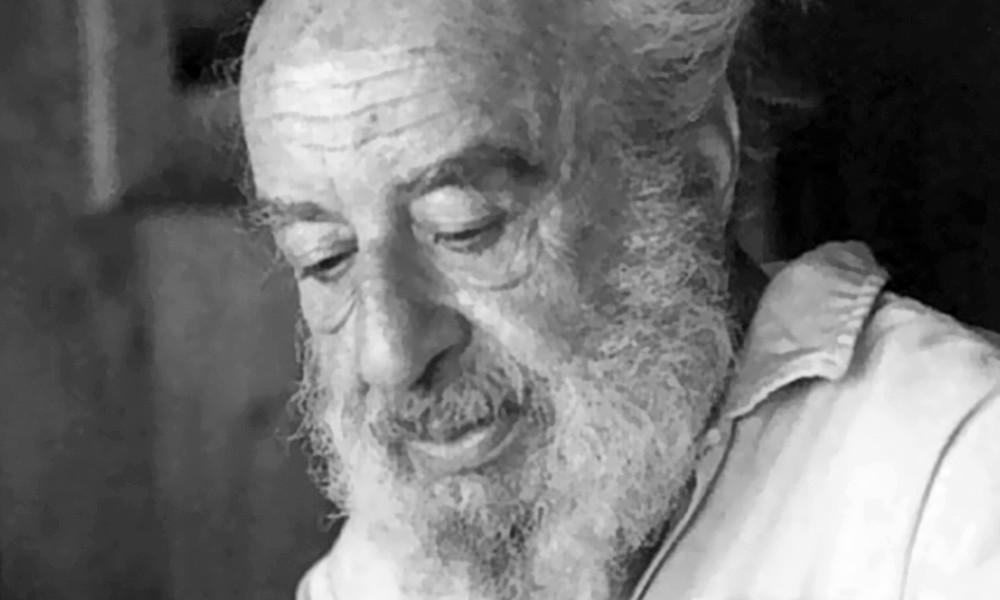

Fritz Perls: die Gestalttherapie und ihr Einfluss auf das NLP

Fritz Perls (1893–1970) war ein deutscher Psychiater und Psychotherapeut. Gemeinsam mit seiner Frau Laura Perls entwickelte er die Gestalttherapie. Obwohl er eine Ausbildung in Psychoanalyse absolviert hatte, wandte er sich zunehmend von der Freud’schen Theorie ab und suchte nach erfahrungsorientierten, ganzheitlichen Methoden, die den Menschen im „Hier und Jetzt“ erfassen.

Mit Werken wie Ego, Hunger and Aggression (1942/1947) und Gestalt Therapy (1951) legte er die theoretischen Grundlagen für eine Therapieform, die Achtsamkeit, Körperwahrnehmung und Selbstverantwortung in den Mittelpunkt stellt. Seine Ansätze beeinflussten nicht nur die humanistische Psychotherapie, sondern auch die Entwicklung des Neuro-Linguistischen Programmierens (NLP). Während die Gestalttherapie in Fachkreisen für ihre Ganzheitlichkeit gefeiert und für ihre fehlende theoretische Strenge kritisiert wurde, bleibt Perls bis heute eine Schlüsselfigur der modernen Psychotherapiegeschichte.

Wissenschaftlicher und beruflicher Werdegang

Friedrich Salomon „Fritz“ Perls wurde am 8. Juli 1893 in Berlin geboren. Nach seinem durch den Ersten Weltkrieg unterbrochenen Medizinstudium spezialisierte er sich auf Neuropsychiatrie. Besonders prägend war seine Tätigkeit bei Kurt Goldstein, einem Neurologen, der mit kriegsversehrten Patienten arbeitete und eine ganzheitliche Perspektive auf das menschliche Funktionieren vertrat. Diese frühe Begegnung mit einem integrativen Ansatz sollte Perls‘ späteres Denken entscheidend beeinflussen.

In den 1920er Jahren ließ Fritz Perls sich in Berlin und Wien zum Psychoanalytiker ausbilden. Besonders Wilhelm Reich prägte ihn mit seinem Fokus auf Körperarbeit und Charakterstrukturen. Dennoch entwickelte Perls zunehmend Kritik am Freud’schen Modell, das für ihn zu stark auf die Vergangenheit und Triebe fixiert war. Gemeinsam mit seiner Frau Laura Posner, einer Psychologin, floh er 1933 vor den Nationalsozialisten nach Südafrika. Dort gründeten beide eine psychoanalytische Ausbildungsstätte und veröffentlichten 1942 das Werk Ego, Hunger and Aggression, das in revidierter Form 1947 in den USA erschien.

Nach dem Zweiten Weltkrieg zog das Paar nach New York. Dort intensivierte Perls seine Kontakte zu Karen Horney, Wilhelm Reich, Ralph Hefferline und Paul Goodman. Gemeinsam mit Hefferline und Goodman veröffentlichte er 1951 „Gestalt Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality”, das als Gründungsdokument der Gestalttherapie gilt. In den 1960er Jahren verlagerte Perls seinen Lebensmittelpunkt nach Kalifornien, wo er am Esalen Institute Workshops durchführte, die ihn international bekannt machten. 1969 gründete er eine kleine Gestaltgemeinschaft auf Vancouver Island, bevor er im März 1970 in Chicago verstarb.

Zentrale Theorien und Methoden

Die von Fritz Perls entwickelte Gestalttherapie versteht den Menschen als untrennbare Einheit aus Körper, Geist und Umwelt. Sie legt den Fokus auf das unmittelbare Erleben im „Hier und Jetzt“ und weniger auf Ursachenforschung, sondern vielmehr auf die Förderung von Bewusstsein, Verantwortung und Integration.

Methodisch griff Perls auf Techniken zurück, die die aktive Beteiligung der Patientinnen und Patienten erforderten. Dazu gehörten Rollenspiele wie das bekannte „Stuhl-Leer-Verfahren“, Körperwahrnehmungsübungen und dialogische Prozesse, die Unbewusstes durch erlebte Erfahrung ins Bewusstsein holen. Philosophisch stützte er sich auf die Gestaltpsychologie, den Existenzialismus, die Phänomenologie sowie auf Einflüsse aus dem Zen-Buddhismus.

Zu seinen wichtigsten Schriften zählen neben „Ego, Hunger and Aggression” auch „Gestalt Therapy” (1951), „Gestalt Therapy Verbatim” (1969), „In and Out the Garbage Pail” (1969) sowie die posthum erschienenen Werke „The Gestalt Approach” und „Eye Witness to Therapy” (1973).

Zusammenarbeit und intellektuelles Umfeld

Die Entwicklung der Gestalttherapie war von zahlreichen Kooperationen geprägt. Neben seiner Frau Laura Perls, die oft weniger sichtbar war, aber maßgeblich an der theoretischen Ausarbeitung beteiligt war, waren Ralph Hefferline und Paul Goodman entscheidende Mitstreiter. Goodman brachte als Philosoph und Schriftsteller intellektuelle Tiefe ein, während Hefferline praktische Methoden und psychologische Expertise beisteuerte.

Auch Isadore Fromm, ein Schüler und später einflussreicher Gestalttherapeut, gehörte zum engen Kreis. In den 1960er Jahren arbeitete Perls eng mit dem Esalen Institute zusammen, wo er auf Persönlichkeiten wie Dick Price traf, die seine Methoden in neue Kontexte überführten.

Persönliche Prägungen und Einflüsse

Die Erfahrungen aus seiner Kindheit, dem Krieg und der Emigration prägten Perls nachhaltig. Aufgewachsen in einem autoritären Elternhaus entwickelte er ein tiefes Misstrauen gegenüber rigiden Strukturen. Der Erste Weltkrieg konfrontierte ihn mit existenziellen Erfahrungen von Leid und Zerstörung, was seine spätere Orientierung an unmittelbarer Erfahrung und Ganzheitlichkeit verstärkte.

Die psychoanalytische Ausbildung bot ihm ein solides Fundament, das er kritisch weiterentwickelte. Der Einfluss östlicher Philosophie, insbesondere Zen, brachte eine spirituelle Dimension in seine Arbeit und unterschied ihn von traditionellen westlichen Schulen.

Fachliche Schwerpunkte in der Praxis

In der Praxis zielte Perls darauf ab, Klient:innen zu befähigen, ihre Gefühle, Gedanken und Körperempfindungen bewusst wahrzunehmen und Verantwortung für ihr Erleben zu übernehmen. Anstelle langer Deutungen oder Rückblicke lag der Schwerpunkt auf der aktuellen Erfahrung. Dadurch wurde die Gestalttherapie zu einer erfahrungsorientierten Methode, die besonders in Gruppensettings große Wirkung entfaltete.

Die Workshops in Esalen waren dafür beispielhaft. Dort zeigte Perls in oft spontanen Demonstrationen, wie Gestaltmethoden unmittelbar erfahrbar gemacht werden konnten. Diese Vorgehensweise wurde zwar bisweilen als oberflächlich kritisiert, trug jedoch maßgeblich zur Popularisierung seiner Ansätze bei.

Rezeption und Kritik

Die Reaktionen auf Perls’ Werk waren ambivalent. Befürworter lobten die Gestalttherapie als innovative, ganzheitliche und praxisnahe Methode, welche das Selbstbewusstsein und die Selbstverantwortung der Klient:innen stärkt. Sie gilt bis heute als zentrale Strömung innerhalb der humanistischen Psychotherapie.

Kritiker bemängelten hingegen die fehlende theoretische Strenge, die teils charismatisch geprägten Workshop-Formate sowie die Tendenz zur Vereinfachung komplexer psychologischer Prozesse. Auch innerhalb der Gestalt-Community kam es zu Spannungen. Während die Ostküsten-Schule eine stärkere theoretische Fundierung verfolgte, stand die Westküsten-Schule für eine lebensphilosophische Ausrichtung.

Einfluss auf NLP und verwandte Ansätze

Fritz Perls‘ Einfluss reicht über die Gestalttherapie hinaus. Richard Bandler und John Grinder, die Begründer des NLP, griffen zentrale Elemente seiner Arbeit auf, insbesondere aus dem Meta-Modell der Sprache. Seine dialogischen Techniken, die Arbeit mit inneren Anteilen und die Fokussierung auf Prozessfragen („Wie?“ statt „Warum?“) fanden direkten Eingang in die NLP-Praxis.

Damit wurde Fritz Perls zu einer wichtigen Inspirationsquelle für das NLP, obwohl er selbst nicht an dessen Entwicklung beteiligt war. Seine Arbeit zeigt, wie die humanistische Psychotherapie und die Gestalttherapie als Brücke zwischen den klassischen psychoanalytischen Schulen und den modernen Coaching- und Kommunikationsmethoden wirken können.